| 名称 | 三嶋大社(みしまたいしゃ) |

|---|---|

| 住所 | 静岡県三島市大宮町2-1-5 |

| タイプ | 神社 |

| 参考リンク | 三嶋大社HP |

ご利益

- 空気が澄んでる午前中に参拝するとよい。

- 伊豆国一の宮。

- 9月下旬から10月にかけて、金木犀のいい香り。

参考文献:『神社でヒーリング』 比企理恵 実業之日本社

- 御祭神は、大山祇命(おおやまずみのみこと)、積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)。

- 智恵。

- 周囲のことが明確になる。

- 文章系の仕事をしている人におすすめ。

- 客殿の裏手にある「生玉水(いくたまのみず)」をいただくとよい。

参考文献:『開運!最上のご利益がある神社』 辰宮太一 KKベストセラーズ

- 『三宅記』によると、三嶋大明神と妃神伊古奈比咩命は最初、三宅島に鎮座していたが、白浜(下田市)に遷り、その後さらに三嶋大明神だけが現在地に遷った。三嶋大明神は、薬師如来の申し子として天竺の王子に生まれた。孝安天皇の時に日本に来た。伊豆で島造りをした。国造りの会議をした場所が神津島の天上山。

- 萩原正平によると三嶋大明神=事代主。国譲りの後に出雲から三宅島に渡ってきた。

参考文献:『日本のまつろわぬ神々』 新人物往来社編 新人物往来社

- 御祭神は大山祇命(おおやまつみのみこと)、積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)。

- 源頼朝が源氏再興を祈願した。

- 喜び。

参考文献:『開運!日本のパワースポット案内』 一個人編集部編 KKベストセラーズ

- 安定・安泰運アップ。

- 現実的な願いが叶う。

- 土台を固める。

- 努力の成果が出る。

- 本殿の手前10メートル付近がパワーが強い。

- ゆっくり歩くとよい。

参考文献:『李家幽竹と行く 幸せパワースポット』 李家幽竹 ダイヤモンド社

- 愛鷹山を祖山とするパワースポット。太祖山は富士山。愛鷹山が富士山の気を受けて三嶋大社の方に流しており、駿河湾がその気を引き止めている。三嶋大社から沼津市にかけて広がる平地が土の気を呼んでいる。

- 祖山の愛鷹山は土の気が強く、地に足のついた現実的な願いを叶えてくれる運気がある。

- 努力が実る。

- 生活や家庭が安定する。

- 本殿の前から10メートルくらいまでに強いパワーがある。本殿の近くで深呼吸するとよい。

- この土地の気は緩やかに流れている。ゆっくり歩いて参拝するとよい。

参考文献:『李家幽竹 最強龍穴パワースポット』 李家幽竹 山と渓谷社

- ご祭神は大山祇命、積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)。

- 富士山結界のボス的存在。他にも40ヶ所以上のパワースポットが富士山を守る結界を形成している。

- 陰陽五行でいうと富士山は火。その火を鎮める結界は水の力を持っている。それらの結界にある御神水を飲めば体内に気を取り込める。

- もともと富士山の噴火を止めるための結界ということもあり、あらゆる害を止めるのにご利益がある。

- 鬼門封じのご利益もある。旅行や引越しなどの際にここに来て考えれば良い行き先がひらめく。

参考文献:『開運風水!最強パワースポット入門』 龍山白虎 高橋書店

- 奥に秘めたものをどこまでも隠し、一切を成就させる。

- 必勝、合格、商売繁盛、厄除けなど、万能の功徳がある。

参考文献:『全国の開運神社案内』 深見東州 たちばな出版

- ものごとを最後に完結させる力を与える。

- 手にした恩恵を神なる理合をもっておめでたい喜びに変える功徳を授けてくれる。なかなか努力が報われないという人は訪れるとよい。

- 自分自身を逸品にできる。

- 夜8時~10時くらいに参ると良い。

- 秋に訪れると良い。

参考文献:『日本全国このパワースポットがすごい!』 若月佑輝郎 PHP研究所

三嶋大社へ行ってきました

三島市にある三嶋大社にやってまいりました。

大社というだけあって、とても広い敷地を有する神社でした。

夜に訪れるとよいという情報もあるのですが、自分的には夜の神社はちょっと不気味なのでやめておきました。

神社に参拝するのはやっぱり朝が一番だと思います。

境内には大きな池がありました。

「神池」というそうです。

池のまわりには緑が多く癒されます。

池の中にある厳島神社の朱色もいいですね。

池のそばにあった案内板によりますと、天長4年(827)に神池の水が枯れるほどの旱魃に見舞われたことがあったそうですが、朝廷が三嶋神殿に於いて雨乞いを行わせたら大雨が降ったそうな。

市杵島姫命を祀っているこちらの厳島神社は、北条政子が勧請して篤く信仰していたと伝えられているそうです。

家門繁栄、商売繁盛、安産、裁縫などのご利益があるらしいです。

亀が岩の上で空を見上げておりました。

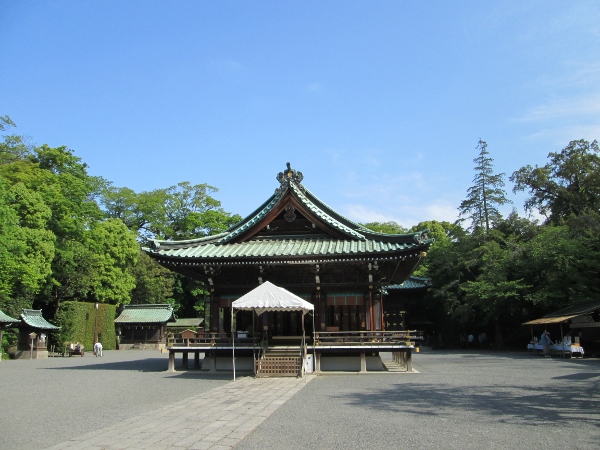

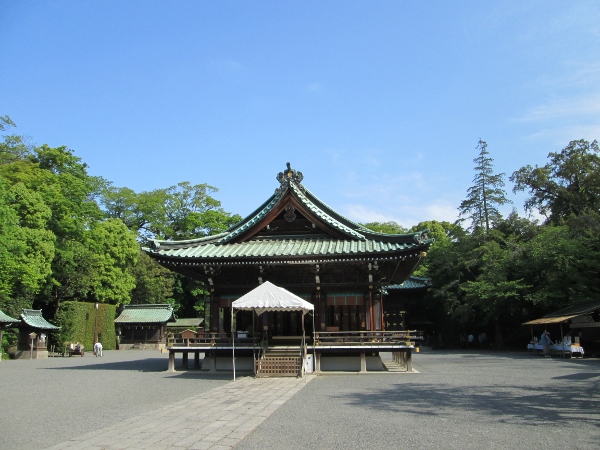

奥に歩いていくと神門が見えてまいります。

神門をくぐるとまず舞殿が目に入ります。

むかしは祓殿と呼ばれていて神楽祈祷を行っていたそうですが、そのうち主に舞を奉納するようになったので舞殿と呼ばれるようになったそうです。

こちらが拝殿。

なかなか立派なもんです。

現在の社殿は万延元年(1860)から明治2年(1869)にかけて再建されたものだそうです。

もっと昔には焼失したり地震で倒壊したりという災難にも遭っているようです。

身を挺して富士山結界の役割を果たしておられるのかもしれません。

国の天然記念物に指定されているという金木犀の御神木がありました。

樹齢およそ1200年だそうです。

枝をあちこち支えられながらなんとか立っているという感じですが、9月頃には黄金色の花をつけ馥郁たる香りを放つそうです。

腰掛石なるものを発見。

源頼朝が平家討伐を願い参拝した際に腰掛けて休憩したと伝えられる石だそうです。

右のには北条政子が腰掛けたそうで、夫婦仲良くここでおしゃべりでもしてたんでしょうかね。

境内には鹿もいましたよ。

大社というだけあって、とても広い敷地を有する神社でした。

夜に訪れるとよいという情報もあるのですが、自分的には夜の神社はちょっと不気味なのでやめておきました。

神社に参拝するのはやっぱり朝が一番だと思います。

境内には大きな池がありました。

「神池」というそうです。

池のまわりには緑が多く癒されます。

池の中にある厳島神社の朱色もいいですね。

池のそばにあった案内板によりますと、天長4年(827)に神池の水が枯れるほどの旱魃に見舞われたことがあったそうですが、朝廷が三嶋神殿に於いて雨乞いを行わせたら大雨が降ったそうな。

市杵島姫命を祀っているこちらの厳島神社は、北条政子が勧請して篤く信仰していたと伝えられているそうです。

家門繁栄、商売繁盛、安産、裁縫などのご利益があるらしいです。

亀が岩の上で空を見上げておりました。

奥に歩いていくと神門が見えてまいります。

神門をくぐるとまず舞殿が目に入ります。

むかしは祓殿と呼ばれていて神楽祈祷を行っていたそうですが、そのうち主に舞を奉納するようになったので舞殿と呼ばれるようになったそうです。

こちらが拝殿。

なかなか立派なもんです。

現在の社殿は万延元年(1860)から明治2年(1869)にかけて再建されたものだそうです。

もっと昔には焼失したり地震で倒壊したりという災難にも遭っているようです。

身を挺して富士山結界の役割を果たしておられるのかもしれません。

国の天然記念物に指定されているという金木犀の御神木がありました。

樹齢およそ1200年だそうです。

枝をあちこち支えられながらなんとか立っているという感じですが、9月頃には黄金色の花をつけ馥郁たる香りを放つそうです。

腰掛石なるものを発見。

源頼朝が平家討伐を願い参拝した際に腰掛けて休憩したと伝えられる石だそうです。

右のには北条政子が腰掛けたそうで、夫婦仲良くここでおしゃべりでもしてたんでしょうかね。

境内には鹿もいましたよ。