| 名称 | 岩根山車谷磨崖仏 |

|---|---|

| 住所 | 滋賀県湖南市 |

| タイプ | 磨崖仏 |

| 参考リンク |

ご利益

- いいインスピレーションが得られる。

- 爽やかな風が吹いてくる。

- 発想が豊かになる。

- 心地よい気の流れを堪能するとよい。

- デートで訪れるのもよい。

参考文献:『心を癒す風水パワースポット45』 御堂龍児 講談社

岩根山に行ってきました

岩根山車谷磨崖仏とやらを見物しにやってまいりました。

正確な位置がよくわかってなかったんですけど、てきとうに探してみようかなと。

山の方にブラブラ登っていったら磨崖不動明王尊なるものを見つけました。

ここ不動寺は延暦年間に弘法大師が創立したという話もあるとか。

ちょっと寄ってみました。

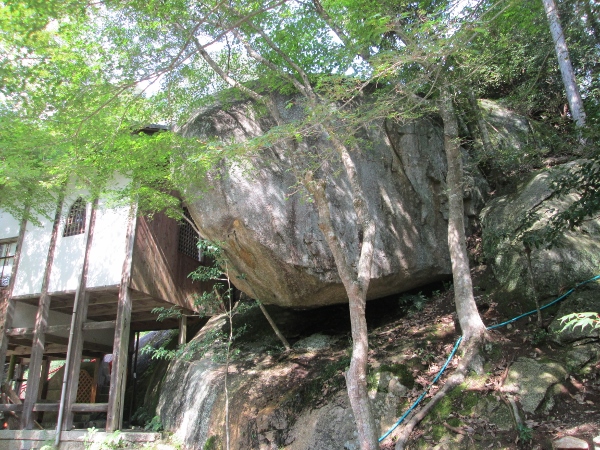

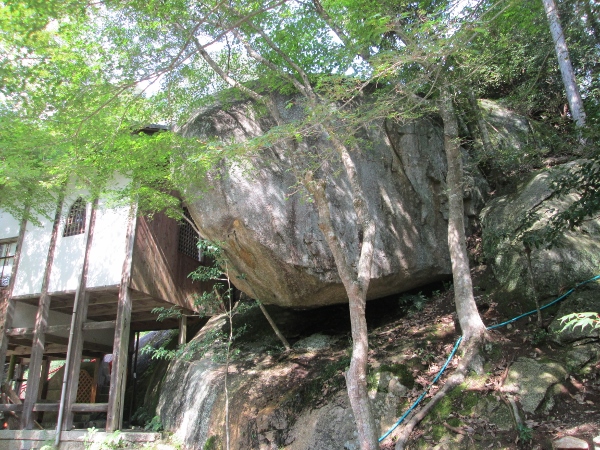

なんか大きな岩があって、それに並ぶような感じでお堂が設けてありました。

この岩のお堂側の方に不動明王像が彫刻されているんですね。

お堂の窓から不動明王さんを拝めるというあんばいになっています。

下からのぞくとこの通り、不動明王様がおられます。

像には「建武元年(1334)三月七日、卜部左兵衛入道充乗造え」の銘があるとか。

実をいいますと、私この不動明王磨崖仏が岩根山車谷磨崖仏だと早合点してしまい、早々と見つけることができたと勝手に満足してしまったのでした。

でも後から少し調べると、この不動明王磨崖仏は岩根山車谷磨崖仏ではないようです。

岩根山車谷磨崖仏は別の場所に存在するみたいです。

というわけで、岩根山車谷磨崖仏は見れなかったわけなんですが、またいずれ探しに来たいと思います。

磨崖不動明王尊の近くには國造神社というのもありましたね。

由来書とかは見あたらなかったので詳細は不明です。

もうちょっと登っていくと善水寺というお寺がありました(拝観有料)。

奈良時代の和銅年間の開基で、もともと和銅寺といったようですが、延暦9年(790)に伝教大師が中興して善水寺になったとか。

本堂は南北朝時代の頃に再建されたものだそうです。

善水元水なるものがありました。

この水は「百伝の池前、五十米下の岩石ばかりの中を三ヶ月の月日をかけ掘削し汲み上げた清浄水」だそうです。

境内にある百伝の池には、むかし伝教大師が池の水を京で病んでおられた桓武天皇に献上されたところ忽ち病が快癒されたという話があるのだとか。

善水寺という名前もこの話に由来するようです。

一口いただいてまいりました。

正確な位置がよくわかってなかったんですけど、てきとうに探してみようかなと。

山の方にブラブラ登っていったら磨崖不動明王尊なるものを見つけました。

ここ不動寺は延暦年間に弘法大師が創立したという話もあるとか。

ちょっと寄ってみました。

なんか大きな岩があって、それに並ぶような感じでお堂が設けてありました。

この岩のお堂側の方に不動明王像が彫刻されているんですね。

お堂の窓から不動明王さんを拝めるというあんばいになっています。

下からのぞくとこの通り、不動明王様がおられます。

像には「建武元年(1334)三月七日、卜部左兵衛入道充乗造え」の銘があるとか。

実をいいますと、私この不動明王磨崖仏が岩根山車谷磨崖仏だと早合点してしまい、早々と見つけることができたと勝手に満足してしまったのでした。

でも後から少し調べると、この不動明王磨崖仏は岩根山車谷磨崖仏ではないようです。

岩根山車谷磨崖仏は別の場所に存在するみたいです。

というわけで、岩根山車谷磨崖仏は見れなかったわけなんですが、またいずれ探しに来たいと思います。

磨崖不動明王尊の近くには國造神社というのもありましたね。

由来書とかは見あたらなかったので詳細は不明です。

もうちょっと登っていくと善水寺というお寺がありました(拝観有料)。

奈良時代の和銅年間の開基で、もともと和銅寺といったようですが、延暦9年(790)に伝教大師が中興して善水寺になったとか。

本堂は南北朝時代の頃に再建されたものだそうです。

善水元水なるものがありました。

この水は「百伝の池前、五十米下の岩石ばかりの中を三ヶ月の月日をかけ掘削し汲み上げた清浄水」だそうです。

境内にある百伝の池には、むかし伝教大師が池の水を京で病んでおられた桓武天皇に献上されたところ忽ち病が快癒されたという話があるのだとか。

善水寺という名前もこの話に由来するようです。

一口いただいてまいりました。